記憶と違いと 〜 `diffthis`

たまーに思い出したようにやるような作業ということもあって,いつもの癖で,つい記憶の壺オクソコに紛れ込ませたまま放置.

そして,その度慌てて,腕いっぱい突っ込んでまさぐる,という悪循環.

なので,そんなエントリー案件.

何かいつもこんなんばっかりですね.

すみません.

それは...

世は,やれGitHubだ,やれDropboxだ等と言っている中,

自身はと言うと,データの一元管理が出来ないような環境下におかれ,鬱々と作業していたりします.履歴管理なんて以ての外.必要ならば手作業力業です*1.

そういうことから,しばしば,どうしても信じることができず 考え過ぎかとは思いながらも,差分を確かめておきたい衝動に駆られることがあります.

その度に,「あれ何だったっけ」.

*1:個人的には,こーゆーの,きらいです.苦手ですし.投じたコストの割には報われないこと多々あるし.

やっぱり,と思った時 〜 行頭方向の削除

一行入力し終えて,「あ,やっぱ,違うな」と思った時,

その入力し終えた文末の位置から,そのまま行頭に向かって

イッパツで消去する方法はないものか,と思ったのがキッカケです.

[Back Space]ビーーーーーーとかではなく.

行末までを一発で消す<S-d>や<S-c>のように,その逆バージョンが無いものかと.

そしたら,あるみたいですね.さすが.

一応,行方向の削除は,こんな感じで行こうと考えているのですが,いかがなもんでしょう.

| 編集時のモード | キー | 削除方向 | 削除後のモード (変化するケースのみ) |

メモ |

|---|---|---|---|---|

| normal | d0 |

行頭 | ||

| normal | v0x |

行頭 | v0dでも? |

|

| normal | v0c |

行頭 | insert | v0sでも? |

| insert | <C-u> | 行頭 |

今回は,そんなお話です.

備忘録.

続きを読むその繋がりは,嘘です.幻想です. 〜 `ls` と相対パス

ひさしぶり.だ.

この度は,lnコマンドに関するメモです.

リンクを作成するアレですね.

今更lnかよ,と言われていそうですが,えぇ,この話は,まさにその"今更"でした.

こんなエラーに出逢いました.

ln: <File Name>: File exists

以降の話の為にman lnの内容を引用しておこうかと思います.;

SYNOPSIS

ln [-Ffhinsv] source_file [target_file]

:

DESCRIPTION

The ln utility creates a new directory entry (linked file) which has the same modes as the original file.

:

ln自身のこれ以上の詳細については,割愛.*1

という事で,この度

相対パスでlnを扱う場合,第1引数(source_file)のパスは,第2引数(target_file)側をカレントとして定義しなくてはならない

もしかして,"カレント"って言う表現はちょっと適切じゃないかな...?

lnコマンドで指定する第一引数..は、symlinkを貼るディレクトリから見たパスを指定するので、..

今回の内容はこれに限る.

もうね,無知ってね,アレですね.あーやだ.

% sw_ver sw_vers is correct? [n,y,a,e]: y ProductName: Mac OS X ProductVersion: 10.15.7 BuildVersion: 19H15

いい加減,OS,アップグレードしなくちゃなぁ.

*1:'man ln'や,より優れた他のサイト,エントリにお任せするとしまして.

`q:`,簡単に閉じたい

今回も,小ネタです.

q:のお話し.

:qではありません.

えぇ,そうです,自身もご多分に漏れず,終了させようとして存在を知った質です.

そして,パンパンわちゃわちゃ:qタイプしようとして,なぜか記録中 @q.

「舌打(いや違うってっ!)」

と言っていたのが,何も知らなかった頃.

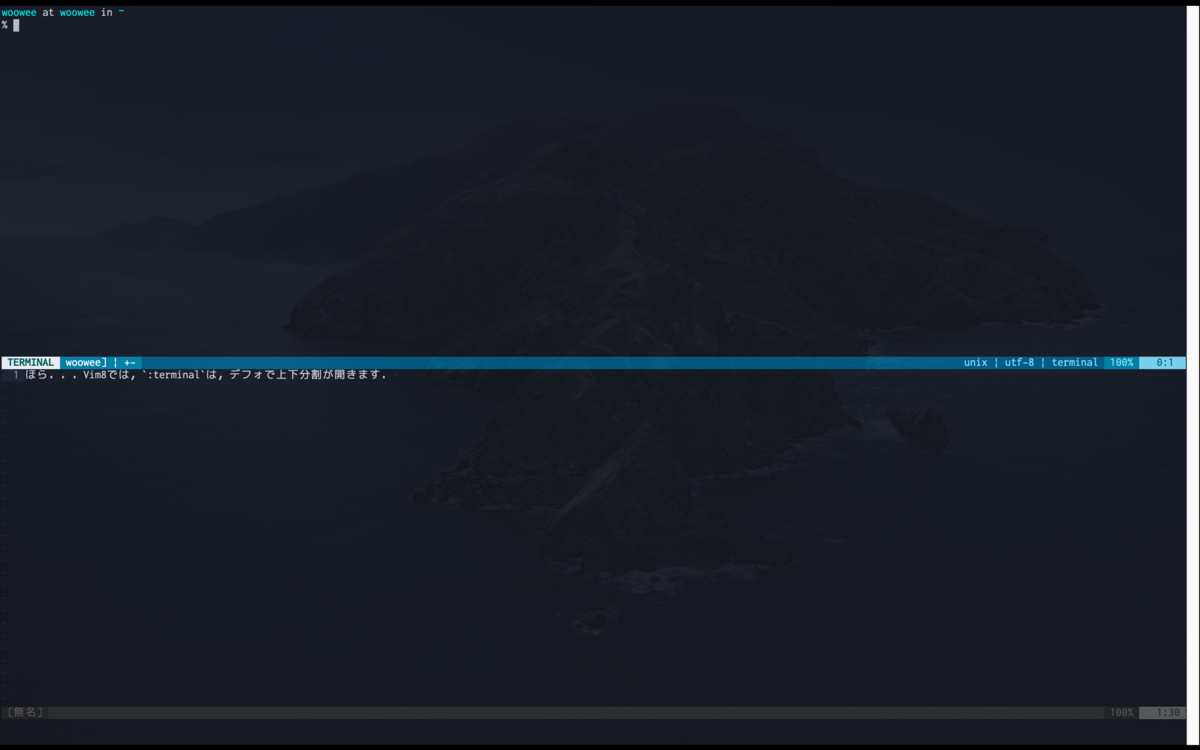

Neovimの`:terminal`でも,分割して開くように

以前こちらでFloating Windowってのを知り,

このところのMacVim-KaoriYaの様子にいよいよ息苦しくなってきたのもあって,バージョンの0.4.xがstableになったのを期に,

本気でNeovimに乗り換えてみることにしました.

早速denite.nvimの設定を施し,Floating Windowで開くのを見てニンマリしたりして...

とは言え,これは単に慣れの問題なのかもしれませんが,

幾つかの振る舞いには,「なんでかなー」と思わされる点があったりします.

その煩わしさにVim8に戻ることを考える程.

そのひとつが,:terminal.

見たままの通り,実行すると,新しいバッファが開いてターミナル機能が使える,と言うものなのですが.

問題は.そのバッファの開き方.

Vimですと作業中のバッファを上下に分割し,上半分で開くというのがデフォルトとなっています.